Исторический очерк

Первое упоминание в летописи о селе Лотошино датируется 1478 годом и в 2013 году посёлок отметит своё 535-летие.

Считается, что название поселка произошло от слова "лотошить" - торговать с лотка. В писцовых книгах 1581 года встречается запись "в селе Лотошине - торг. А торгуют в нём по средам всякими деревенскими товарами".

270 лет на Лотошинской земле хозяйствовали князья Мещерские, древний род которых восходит к ордынским ханам. Впервые в России ими в 1812 году было налажено производство сыра. Кроме этого Мещерские владели кирпичными заводами, мельницей, имели ферму высокопродуктивного скота. У князей имелась государственная лицензия на производство спирта.

В центре посёлка Лотошино ими была построена усадьба, одной из достопримечательностей которой был уникальный парк с редкими видами насаждений, а также прекрасная церковь, куда стекалось население округи для молитвы и общения. Протекающая по территории поселения река Лобь дополняла естественную красоту ландшафта. Вокруг усадьбы располагались дома жителей, при въезде в село находились складские здания. Всё это можно видеть на исторических полотнах художников и сохранившихся фотографиях того времени. Село было многолюдным, местные вели активную жизнь. Земля использовались под сельскохозяйственное производство. Окрестности всегда славились отменной охотой и рыбалкой.

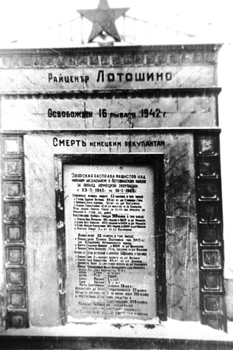

К сожалению, эти памятники истории и архитектуры не сохранились до наших дней. Непоправимый урон облику и хозяйству посёлка нанесли революционные бури и Великая Отечественная война. В 2012 году посёлок отметил 70-ю годовщину освобождения от оккупации немецко-фашистскими войсками. Это сделали воины-герои 1-й и 30-й армий Западного фронта Красной армии. На территории района 62 памятника и захоронения советских воинов. В центре посёлка Лотошино в сквере сооружён мемориал в честь войнов-лотошинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Лотошинский район дотационный, собственных финансовых источников для решения стоящих перед районом проблем недостаточно. Поэтому первоочередной задачей является получение дополнительного финансирования за счет федеральных и областных программ.

Огромные усилия сосредоточены во всех сферах строительства. Это ЖКХ и спорткомплекс, больница, детские сады, школы, газоснабжение района и дороги района.

Лотошинский район - в основном сельскохозяйственная территория. Пять сельхозпредприятий - основа агропромышленного комплекса и место работы подавляющей части населения. Специализация сельского хозяйства района - молочное и мясное производство. На территории района расположено крупнейшее в Московской области откормочное производство - ОАО "Совхоз имени Кирова", где сосредоточено свыше 12 тысяч голов скота на откорме и большое молочное стадо. В совхозе ведется строительство новых мощностей.

Лотошинский район никогда не был районом с развитой промышленностью. Но и здесь есть свои лидеры. Стабильно и с ростом производства работает ООО «Экоторф» (разработка и реализация торфа), ОАО «Молот» (производство резинотехнических изделий), ООО «Мебель» (производство бытовой и офисной мебели), ООО «Деревообрабатывающее предприятие» и др.

В Лотошинском районе уделяется большое внимание развитию здравоохранения, образования и культуры. В настоящее время практически закончен капитальный ремонт центральной районной больницы. Она приобрела новый современный облик, в ее отделениях стало и светлее и теплее, полностью заменена кровля. Построен административный этаж. Услугами Лотошинской ЦРБ пользуются и местные жители и отдыхающие москвичи, и все они отмечают высокий уровень медицинской помощи, питания, ухода и, просто, сердечного отношения местных врачей и персонала к пациентам. За счет реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение» значительно улучшилось лечебное и диагностическое оборудование, обновляется парк автомобилей скорой помощи.

Сельская жизнь, а именно такой она и есть в районе, не будет полной без развития самобытной культуры, сохранения традиций народного творчества, обычаев и промыслов. Все это отражается в большом количестве самодеятельных артистических коллективов, активной работе учреждений, знакомстве с достижениями культуры прошлого и настоящего времени, обмене опытом с соседями и друзьями по искусству.

В посёлке Лотошино работает детская Школа искусств. Пополняется уникальными образцами картинная галерея в селе Микулино, активно работает историко-краеведческий музей.

Лотошинский район всегда был спортивным. Но сегодня, после окончания строительства новейшего Культурно-спортивного комплекса «Лотошино», появились истинно неограниченные возможности для занятий спортом, укрепления здоровья и проведения соревнований. Огромнейший игровой зал, два великолепных бассейна: спортивный и детский, тренажерные залы, залы для тенниса, аэробики, спортивных танцев, шахматный клуб, трибуны, раздевалки, душевые, сауны, буфеты, технические службы и прочее – настоящее царство спорта. На всю Московскую область известны «Лотошинские медведи» - команда по армспорту. В ее составе замечательные атлеты-чемпионы: юноши, женщины и мужчины.

В районе активно работают ветеранские организации. Поддерживается традиционная многолетняя дружба с московским землячеством «Мое Приморье». Именно моряки-дальневосточники сыграли решающую роль в освобождении поселка Лотошино и всего района от немецко-фашистских захватчиков. Активно работает отделение всероссийской организации «Боевое братство».

Лотошинский район – один из самых экологически чистых и красивых в Подмосковье. Здесь в первозданном виде сохранились леса и озера, малые реки и заповедные территории. Охота, рыбалка, дары леса, чистый, целебный воздух – истинное богатство района. Все это необходимо использовать с пользой для населения Подмосковья. Район успешно участвовал в Международных Форумах "Подмосковье: отдых и туризм". Нам есть, что предложить для развития сферы отдыха и туризма. Для этого сложились уникальные условия.

Все въезды в Лотошинский район украшают красочные баннеры. На одном начертано: «Лотошинский район – самый экологически чистый район Московской области». Это поистине так.

У посёлка Лотошино достойная, интересная и поучительная история. Сегодня мы с оптимизмом и надеждой смотрим в будущее. И работаем для этого будущего.

Люди заселили территорию Лотошинского района около 10 тысяч лет назад. Это были племена угрофиннов. Они занимались рыбным и звериным промыслами. На западном берегу озера Круглое найдена стоянка древних финских племен. В культурном слое мореной гряды найден скелет древнего человека, по черепу которого методом Герасимова было восстановлено лицо девушки из племени чудь, жившей в IX веке нашей эры.

В 1992 г. житель посёлка Лотошино А. Куканов на берегу озера Круглое обнаружил 535 предметов из камня и глины, относящихся к периоду позднего мезолита и неолита. Среди изделий далёкого прошлого – 11 наконечников стрел, 5 наконечников дротиков, 6 тёсел, 6 скребков, 3 ножа, 1 топор, 2 фигурки рыбы и медведя.

У села Микулино-Городище в слоях почвы на размытом берегу Шоши найдены изделия из камня и кости (каменное сверло, каменный и кремневый скребок, каменный крюк, осколок с кремневого топора), следы костра, и кости животных. В семи километрах от поселка Лотошино на юге деревни Акулово имеется холм высотой в 10 метров, в диаметре 200 метров, который с трёх сторон омывается рекой Руссой. В культурном слое этого холма случайно были найдены каменные топоры и наконечники стрел. Подобные предметы человеческого обихода показывают, что заселение этих мест относится к самому началу нашей эры. Большое значение в судьбе финских племен сыграли славяне.

Славянская колонизация выражалась в постепенном изменении образа жизни финских племен с кочевого на осёдлый вместе с распространением земледелия.

Вехами славянской колонизации являются многочисленные курганные могильники, размещенные по всему наречному пространству района. В двух километрах от деревни Могильцы (в 13 км от посёлка Лотошино) в самой высокой, свободной от леса части района на левом берегу реки Руссы, располагались поселения древних кривичей. В разрытых курганах высотой от одного до четырёх метров, расположенных друг от друга на расстоянии до 5 метров, найдены бронзовые женские украшения. Подобные курганные захоронения имелись на левом берегу Шоши северо-восточнее села Микулино-Городище. Славяне начали проникать в наш край в VI-VII веках. Они не встречали сопротивления местных племен и селились на пустующих землях.

Пятьсот-шестьсот лет назад бассейны рек Шоши, Ламы, Лоби уже были густо заселены. Особенно усилилось заселение этих территорий в период татаро-монгольского ига. От тяжёлой татарской неволи бежали русские крестьяне под защиту глухих лесов, ища покровительства у могущественных московских князей. Название отдельных деревень района (Хранево - "хорониться от врагов", Татарки напоминают о том сложном и тревожном времени). Согласно, "Никоновской летописи" в 1478 году (Микулинская летопись - 1477 год.) Великий князь Московский Иван III во время военного похода для подчинения независимого Новгорода, пройдя Волок Ламский, встретился в селе Лотошино с Тверским князем Михаилом Борисовичем, своим шурином. Лотошино входило тогда в Тверское княжество. Это первое упоминание о Лотошино в исторической хронике.

После присоединения Тверского княжества к Московскому в 1485 г, Лотошино вошло в состав Московских земель.

В писцовых московских книгах за 1581 год встречается запись о том, что "в селе Лотошино - торг. А торгуют в нем по средам всякими деревенскими товарами". И хотя в селе насчитывалось всего несколько десятков домов, по этим же писцовым книгам значилось 32 лавки и 21 лавочное место. В базарный день со всей округи "тележно и водно" съезжались купцы - оптовики и просолы - перекупщики. Объясняется такая торговая активность тем, что село и прилегающие к нему земли были удалены от торговых центров того времени. Следует отметить, что крестьяне в каждой деревне занимались каким-нибудь одним ремеслом. Товары свои вывозили на базар. Продавцы калачей и пряников ходили среди торгующих с лотком, продавая свой товар.

Обрабатываемой земли в Лотошино было немного - "30 десятин в трех полях", что в среднем 2,4 десятины (в пересчете 3 га) на одно крестьянское хозяйство. Половина пашенных земель была худых, половина средних. К селу примыкало 19 деревень, 5 починков, 8 пустошей, 1 селище, в которых было всего 58 пашенных дворов и 25 пустых дворов. Нетрудно посчитать, что в деревне или селище было 2-5 дворов. А починок и вовсе мог состоять из одного двора.

Вероятно, и слово Лотошино произошло, поэтому от слова «лотошить» - продавать с лотка.

Возвращаясь к писцовой книге Тверского уезда XVI века - в ней сказано, что Лотошино того времени было большим селом. В нем было "пашенных дворов 12 жилых да 3 пустых, а пашни 30 десятин в трех полях". Кроме того, 45 дворов непашенных: из них 21 двор пустые... Под пашенными дворами понимаются крестьянские хозяйства. А под непашенными - ремесленники, торговцы, облагающиеся специальным оброком, а также низы управляющего аппарата и прислуга. Экономическую основу составляло земледелие. В XVI веке всюду господствовала трехпольная система. Сеяли, обыкновенно, в одном поле рожь, а в другом овес, третье же оставляли под паром. Пшеница сеялась редко. Обычными хлебами была рожь, ячмень, овес и гречиха.

Властьимущие тогда понимали, что главное богатство - крестьянин-труженник и связывали с ним свое благополучие. Лотошино давало двору великого князя оброку-5 рублей, 18 алтын, 4 1/2 деньги, посопного хлеба: ржи-66 3/4 четверти, овса - 89 четвертей - все это собиралось с пашенных крестьян. Непашенные ремесленники и торговцы давали мелкого доходу 8 рублей, 22 алтына, 3 1/2 деньги и 23 алтына, 4 1/2 деньги - пошлин.

Получается что доходы от ремесленников и торговли больше, чем от земледелия. Действительно писцовая книга отражает, что величина торга была значительна. В Лотошино, как уже говорилось, находилось 32 лавки и 21 лавочное место. Но торг не исчерпывался лавками. "В селе ж в Лотошине места проезжие меж лавок, ставятся на них горшечники, а иные места оплетены плетнем, а владеют ими и внаём отдают лотошинские крестьяне".

В числе лавок упоминаются: калачник, сапожник, овчинник, торговец щепетиньем и другие.

В XVII веке село Лотошино с окружающими землями стало родовым имением князей Мещерских. К середине XIX века Мещерским принадлежало уже 12 тысяч десятин земли с двумя тысячами крестьян. Мещерские - княжеский род, происходящий от Ширинского князя Бахмета Усейновича, засевшего в Мещере в 1298г.

В самом селе Лотошино Мещерские построили княжескую усадьбу - центральную экономию. Позднее (1861г.) были построены винокуренный, сыроваренный, кирпичный заводы, мельница. Князь имел ферму высокопродуктивного скота. На базе фермы и сыроваренного завода работала министерская школа сыроделов мастеров, учащиеся которой бесплатно работали на князя. После окончания 3-х летнего обучения выпускники школы разъезжались по России на вновь открываемые сыроваренные заводы. Мещерский сыр высоко ценился и закупался для лучших магазинов и ресторанов Москвы и Петербурга.

В самом селе Лотошино Мещерские построили княжескую усадьбу - центральную экономию. Позднее (1861г.) были построены винокуренный, сыроваренный, кирпичный заводы, мельница. Князь имел ферму высокопродуктивного скота. На базе фермы и сыроваренного завода работала министерская школа сыроделов мастеров, учащиеся которой бесплатно работали на князя. После окончания 3-х летнего обучения выпускники школы разъезжались по России на вновь открываемые сыроваренные заводы. Мещерский сыр высоко ценился и закупался для лучших магазинов и ресторанов Москвы и Петербурга.

Немалый доход приносили посевы льна. Часть земли за очень высокую плату Мещерские сдавали в аренду местным крестьянам.

На одно лето под посев льна десятина земли обходилась не меньше, чем в 60 рублей. Но крестьянам сдавалась земля не за деньги, а за бесплатную работу на барском поле. Продажная же цена земли достигала 120 рублей за десятину. Помещики, конечно, не продавали её по этой цене, потому, что им выгоднее было, чтобы вся окрестность работала на их поле и чтобы каждая десятина из года в год приносила таким путём как самое малое 60 рублей.

На одно лето под посев льна десятина земли обходилась не меньше, чем в 60 рублей. Но крестьянам сдавалась земля не за деньги, а за бесплатную работу на барском поле. Продажная же цена земли достигала 120 рублей за десятину. Помещики, конечно, не продавали её по этой цене, потому, что им выгоднее было, чтобы вся окрестность работала на их поле и чтобы каждая десятина из года в год приносила таким путём как самое малое 60 рублей.

В начале XX века с. Лотошино продолжало играть роль торгового центра довольно большой округи. Село насчитывало теперь 120 крестьянских дворов и 20 домов духовенства и служащих князя Мещерского. Проживало в селе около тысячи человек. Основанные на жестокой полукрепостнической эксплуатации крестьян и рабочих, винокуренный и кирпичный заводы приносили князю огромные доходы. Немалые доходы приносили мельница, винные лавки, трактир. 12-16 процентов земли или 45 процентов всего ярового клина занимали посевы льна.

Культивировался "Ярополецкий" сорт льна, дававший волокно хорошего качества и много семян. Торги в селе Лотошино проводились еженедельно. В день торгов со всей округи в село съезжались тысячи подвод с товаром. В один торговый день купцы увозили отсюда до 5 тыс. пудов овса, сотни ведер льняного масла, ходовыми товарами считались шорные изделия, кожаная обувь, деревянная и глиняная посуда дулеповских и марковских мастеров, ошейкинские телеги, сани и возки. Бойко шла торговля стрешнегорскими калачами. В больших количествах увозили с Лотошинского рынка купцы-оптовики водку «Лотошинку». Хорошим спросом пользовались выделанные овчины, бараньи тулупы и полушубки, домотканые холсты, валенки и другие изделия крестьянского и ремесленного производства. Скупая сельские товары, купцы и перекупщики - спекулянты, привозили и продавали изделия фабричного производства: мануфактуру, галантерею, бакалейные и кондитерские товары, металлические изделия – серпы, косы, лопаты, вилы, топоры, гвозди и т.д. Они наживались и богатели, пользуясь бесправным, зависимым положением крестьян, вынужденных за бесценок сбывать свою продукцию и втридорога платить за «городские товары», необходимые для жизни, для хозяйства.

Культивировался "Ярополецкий" сорт льна, дававший волокно хорошего качества и много семян. Торги в селе Лотошино проводились еженедельно. В день торгов со всей округи в село съезжались тысячи подвод с товаром. В один торговый день купцы увозили отсюда до 5 тыс. пудов овса, сотни ведер льняного масла, ходовыми товарами считались шорные изделия, кожаная обувь, деревянная и глиняная посуда дулеповских и марковских мастеров, ошейкинские телеги, сани и возки. Бойко шла торговля стрешнегорскими калачами. В больших количествах увозили с Лотошинского рынка купцы-оптовики водку «Лотошинку». Хорошим спросом пользовались выделанные овчины, бараньи тулупы и полушубки, домотканые холсты, валенки и другие изделия крестьянского и ремесленного производства. Скупая сельские товары, купцы и перекупщики - спекулянты, привозили и продавали изделия фабричного производства: мануфактуру, галантерею, бакалейные и кондитерские товары, металлические изделия – серпы, косы, лопаты, вилы, топоры, гвозди и т.д. Они наживались и богатели, пользуясь бесправным, зависимым положением крестьян, вынужденных за бесценок сбывать свою продукцию и втридорога платить за «городские товары», необходимые для жизни, для хозяйства.

Знаменательной вехой в истории района была "Марковская республика". Малоземелье, нищета, беспощадная эксплуатация и произвол царских властей были причиной тому, что именно здесь 31 октября 1905 года крестьяне открыто заявили о своём бесправном положении, подписали "Приговор" с требованием немедленного решения земельных и социальных вопросов.

Трехпольная система земледелия, крайне низкий урожай - "сам-два, сам-три" вынуждали крестьян уже с нового года покупать хлеб и брать взаймы, чтобы прокормить семью. Только немногие семьи дотягивали до весны на своем хлебе.

Поэтому многих жителей Волоколамского уезда, куда входила и Марковская волость, нужда заставляла уезжать на отхожий промысел в Москву, Петербург, заниматься ткацким, шорным и другими промыслами.

Летом 1905 года в Москве состоялся съезд Крестьянского союза, делегатами его были учитель Стрешне-Горской школы В.Н. Никольский и И.И. Рыжов, вскоре после этого избранный крестьянами Марковской волости старшиной.

Изба, где находилось волостное управление, стала местом собраний для членов Крестьянского союза. При таком старшине, как Иван Рыжов, волость избавлялась от надзора «изнутри». Пользуясь своими правами, старшина сколачивал в волости тайный крестьянский боевой отряд, помогал налаживать революционную пропаганду.

30 октября 1905 года около чайной села Марково собралось до тысячи крестьян со всей волости. Кроме своих, Марковских, пришли больше сотни жителей пятнадцати соседних деревень не только Московской, но и Тверской губернии. Уездный агроном А.А. Зубрилин зачитал подготовленный Крестьянским союзом текст требований Марковских крестьян, получивший название «Приговор», состоявший из 12 пунктов. Самые важные из них следующие:

- Чтобы депутатов в Государственную Думу выбирал весь народ. Депутатам должно быть дано право обсуждать и утверждать законы. Министры и другие государственные чиновники должны быть подотчетны народным депутатам.

- Чтобы было уничтожено сословное неравенство.

- Чтобы были отменены выкупные платежи.

- Увеличить земельные наделы крестьян.

- Все дети должны получать образование за счет государства.

- Чтобы народ получил свободу слова, печати, собраний.

- Чтобы народ был избавлен от произвола полиции и властей, чтобы никто не арестовывался без суда. Через месяц в "Приговор" были добавлены требования о низвержении самодержавия и немедленном созыве Учредительного собрания.

В то время в Марковскую волость входило пять больших деревень: Марково, Корневское, Дулепово, Фроловское, Стрешневы Горы и другие с населением более 6 тыс. человек.

31 октября 1905 года крестьяне Марковской волости провозгласили республику, избрали свое правительство, отказались повиноваться распоряжениям властей. Была прекращена выплата всех государственных налогов и податей, прекращена отправка в армию рекрутов. Президентом республики был избран талантливый организатор, марковский старшина крестьянин П.А. Буршин. В руководящую "пятерку" вошли: волостной старшина, Иван Рыжов, крестьяне З.И.Соколов, Трубецкой, М.И.Соколов, учитель Никольский.

Благодаря помощи «Марковской республики» батраки имения князя Мещерского выиграли стачку, продовольственный обоз, собранный Марковскими крестьянами и доставленный на ткацкую фабрику братьев Старшиновых под Волоколамском, помог голодающим ткачам добиться выполнения большинства своих требований, предъявленных хозяевам во время забастовки. "Марковская республика" просуществовала 8 месяцев (с 31 октября 1905 г. по 18 июня 1906 г.).

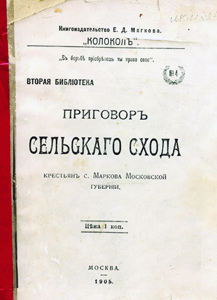

Царское правительство с нескрываемым раздражением и большим опасением относилось к движению крестьян, принявшему массовый характер. Поэтому власти придавали большое значение быстрому разгрому "Марковской республики". Летом 1906 года все организаторы "Республики" были арестованы и осуждены. Пострадало от произвола царских властей более 300 крестьян. О "Марковской республике" в те годы много писалось не только в столичных и других русских газетах, но и в зарубежной прессе. Особенной популярностью пользовался "Приговор". Его текст был напечатан в газете "Русские ведомости", а издательство "Колокол" издало его отдельной брошюрой, неслыханным по тем временам, почти полумиллионным тиражом. Этот "Крестьянский манифест" разошелся по всем губерниям России, слава о "Марковской республике" прошла по свету. Октябрьская революция изменила весь уклад жизни бесправного, задавленного беспросветной нуждой крестьянства. Принятый по инициативе В.И.Ленина II съездом Советов в ноябре 1917г. "Декрет о земле, открыл перед крестьянством, новые невиданные возможности и перспективы.

Лотошинская волость входила в Волоколамский уезд. В селах и деревнях под руководством уездной организации большевиков начали создаваться органы советской власти - Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Первым председателем Волоколамского уездного исполкома в 1917-1918гг. был Тростников Николай Степанович. Маляров Алексей Егорович был первым председателем Лотошинского волисполкома, а секретарем был Филиппов Сергей Яковлевич.

В июле1929 года село Лотошино стало центром района. Волоколамский уезд был разделен на три района: Волоколамский, Шаховской, Лотошинский.

В состав Лотошинского района вошла и восточная часть Старицкого уезда Тверской губернии. Июль 1929 года - дата рождения Лотошинского района.

В состав Лотошинского района вошла и восточная часть Старицкого уезда Тверской губернии. Июль 1929 года - дата рождения Лотошинского района.

В Лотошинский район вошел 151 населенный пункт с 39 тысячами населения. В молодом районном центре проживало в это время около тысячи человек.

1929год - не только год возникновения Лотошинского района, но и год начала массовой коллективизации крестьянства. Уже в июне1918 году на базе имения князя Мещерского был создан госхоз "Лотошино" - один из первых в области и стране. Очень скоро он стал показательным по тем временам хозяйством. К 1924 году был введен многопольный севооборот, применялась передовая агротехника, на фермах выращивался высокопродуктивный скот.

На базе госхоза и его маслосыроваренного завода работала профтехшкола мастеров молочного дела. В 1938 году госхоз был переименован в совхоз имени Кирова.

В селе Микулино была создана сельскохозяйственная коммуна имени КИМа. С 1923 года при ней начала работать школа крестьянской молодежи (ШКМ) на 250 человек. Позднее в с. Микулино была организована районная колхозная школа (РКШ), сыгравшая большую роль в становлении колхозного строя в районе.

В селе Ошейкино, в деревнях Маркове и Корневское хорошо зарекомендовали себя товарищества по совместной обработке земли. Уже в 1931 году было организовано 158 колхозов. В каждой деревне - свой колхоз. А в крупных селах таких, как Микулино - даже по два. К 1933 году коллективизация была завершена.

В 1935 году была создана в с. Лотошино первая машинотракторная станция, насчитывающая всего 26 американских "Фордзонов» и "Интеров" по 20 лошадиных сил каждый. В 1940 году созданы Ошейкинская и Введенская МТС. На полях района работало 27 тракторных бригад, в колхозах использовались на работах 5 тыс. лошадей.

В 1935 году была создана в с. Лотошино первая машинотракторная станция, насчитывающая всего 26 американских "Фордзонов» и "Интеров" по 20 лошадиных сил каждый. В 1940 году созданы Ошейкинская и Введенская МТС. На полях района работало 27 тракторных бригад, в колхозах использовались на работах 5 тыс. лошадей.

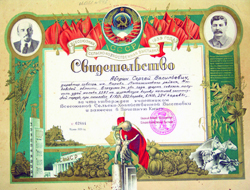

В предвоенные годы многие колхозы района окрепли экономически, достигли хороших показателей, как по урожайности сельскохозяйственных культур, так и по продуктивности животноводства. Уже в 1939 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке от района приняло участие 15 колхозов, 4 фермы и 48 колхозников. В 1938 году колхоз "Революция" деревня Монасеино за получение высоких урожаев земляники - по 67 центнеров с гектара был удостоен главным комитетом выставки Диплома II степени и премии, а в 1939 году за высокие урожаи фруктов и ягод были награждены серебряной медалью ВСХВ председатель колхоза Д.Н.Виноградов и бригадир К.С.Степанова. В 1940 году уже 24 колхоза района, 7 ферм, 73 колхозника были удостоены почетного звания-участника ВСХВ.

Доярка совхоза имени Кирова Е.И. Дембовицкая надаивала в среднем 5000 кг молока на фуражную корову и была первой в районе награждена орденом Ленина.

Успешно работала промышленность района. В 1937г. начала работать фабрика "Ударница". На фабрике варилось варенье, готовились компоты, фруктовые воды, конфеты "Лотошинская коровка".

Кроме того, много фруктов и ягод сульфитировалось и в бочках отправлялось вместе с другой продукцией в торговую сеть области. Был в Лотошино и сушильный завод. На этом заводе шла заготовка и сушка картофеля, моркови, лука, грибов. Эта нужная витаминная продукция отправлялась в районы Крайнего Севера.

Репрессии периода культа личности Сталина не обошли и наш маленький район. Впервые в Московской области в 1937 году именно в Лотошино был проведен открытый процесс против «врагов народа». Были осуждены и расстреляны 1-й секретарь Лотошинского райкома партии Коншин М.М., председатель райисполкома Немков В.С. и ряд других крупных руководителей района. В 1938 году был оклеветан и позднее казнен участник 2-х революций, бывший житель д. Бобрино Н.В. Лисицын, с 1934 года занимавший должность наркома земледелия РСФСР.

Репрессии периода культа личности Сталина не обошли и наш маленький район. Впервые в Московской области в 1937 году именно в Лотошино был проведен открытый процесс против «врагов народа». Были осуждены и расстреляны 1-й секретарь Лотошинского райкома партии Коншин М.М., председатель райисполкома Немков В.С. и ряд других крупных руководителей района. В 1938 году был оклеветан и позднее казнен участник 2-х революций, бывший житель д. Бобрино Н.В. Лисицын, с 1934 года занимавший должность наркома земледелия РСФСР.

В предвоенные годы в районе были три небольшие ГЭС. Одна - на реке Лоби - давала энергию спиртзаводу и райцентру, вторая - Ошейкинская на реке Ламе - была самой мощной – 100 кВт, на реке Шоше - Микулинская ГЭС.

В послереволюционные годы шло быстрое развитие как самого центра в с. Лотошино, так и всего района.

Если в 1917 году в селе Лотошино проживало около тысячи человек, то в 1939 г. - 3,1 тысячи. Население же района составляло более 40 тысяч человек.

Появляются новые улицы - Школьная, Парковая, Клубная, Заводская и др. Начала отстраиваться Центральная улица, 1-ая Комсомольская.

На Красноармейской улице был открыт ресторан-столовая, на Почтовой - гостиница, а на Центральной - рабочий клуб совхоза имени. Кирова с кинозалом и библиотекой. Построен "Универмаг", двухэтажное здание почты с телеграфом и небольшой телефонной станцией, сберкасса, отделение Госбанка, несколько продовольственных магазинов. В Лотошино построено пять двухэтажных жилых домов, книжный магазин, библиотека, парикмахерская, фотография, пекарня, обувная мастерская, районная больница. 22 июня 1941г. мирный труд нашего народа был прерван вероломным нападением фашистской Германии на нашу страну.

На Красноармейской улице был открыт ресторан-столовая, на Почтовой - гостиница, а на Центральной - рабочий клуб совхоза имени. Кирова с кинозалом и библиотекой. Построен "Универмаг", двухэтажное здание почты с телеграфом и небольшой телефонной станцией, сберкасса, отделение Госбанка, несколько продовольственных магазинов. В Лотошино построено пять двухэтажных жилых домов, книжный магазин, библиотека, парикмахерская, фотография, пекарня, обувная мастерская, районная больница. 22 июня 1941г. мирный труд нашего народа был прерван вероломным нападением фашистской Германии на нашу страну.

22 июня 1941 года стал черным днем в жизни лотошинцев, как и всего советского народа. 30 сентября 1941 года немецкие войска начали операцию «Тайфун» по окружению и захвату Москвы.

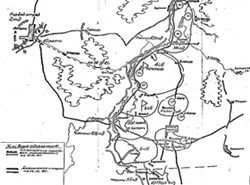

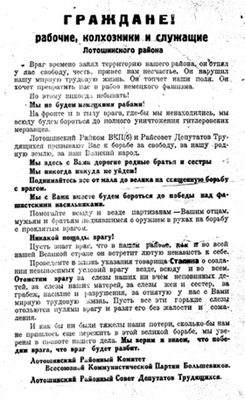

Прорвав фронт в районе Вязьмы и Сычевки, мощная группировка противника начала наступление на Калининском направлении, обходя Москву с северо-запада. Лотошинский район находился на пути продвижения врага к столице. В середине октября фронт вплотную приблизился к границам Лотошинского района. 11 октября вражеская авиация бомбила районный центр. В ночь с 11 на 12 октября была организована эвакуация населения.

Состоялось экстренное заседание партийного актива района, на котором принимается решение об отправке в леса партизанского отряда и об уходе партийных и советских работников в подполье. До самого последнего момента работники райкома партии и исполкома райсовета оставались на своих местах. Перед отходом эвакуировали ценности Госбанка, уничтожили документы, демонтировали радиоузел и узел связи. Шофер коммунист Алексей Логвинов перед самым приходом немцев восстановил брошенную неисправную автомашину и вывез на ней последнюю группу собравшихся в райкоме партизан. В этот же день, 13 октября, во второй половине дня соединения 41-го моторизованного корпуса 3-й танковой группы противника вступили в Лотошинский район, подошли к райцентру.

Чтобы не пропустить противника дальше на восток и в сторону Волоколамска, к Лотошино был переброшен сводный полк курсантов Московского командного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР полковника С. И. Младенцева и артиллерийская батарея Б. П. Владимирова из 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова.

Под натиском врага эти части были вынуждены отступить сначала к Яропольцу, а затем к Волоколамску. Оборону восточнее Лотошино на реке Ламе в районе Ошейкино заняли 50-я и 53-я кавалерийские дивизии кавалерийской группы генерал-майора Л. М. Доватора. Кавалеристы совершили несколько налетов на немецкий гарнизон в Лотошино.

В конце октября кавалерийская группа Доватора была переброшена в район Волоколамска, а его место заняли 17-я и 24-я кавалерийские дивизии 16-й армии.

16 ноября началось новое «генеральное» наступление немецких войск на Москву. Утром этого дня приняли свой легендарный бой под Волоколамском у разъезда Дубосеково 28 героев-панфиловцев. В те же часы в 30 км к северу от Дубосеково произошли трагические события на берегу Ламы, у сел Ошейкино и Егорье. Около 80 немецких танков внезапно атаковали позиции подразделений 17-й и 24-й кавалерийских дивизий.

Понеся тяжелые потери, кавалеристы отступили в восточном направлении. У переправ через Ламу, на границе Лотошинского района с Калининской областью, сражались с фашистами воины 107-й мотострелковой дивизии 30-й армии под командованием генерал-майора П.Г. Чанчибадзе.

17 ноября Лотошинский район был полностью оккупирован врагом. Время фашистской оккупации осталось в памяти лотошинцев как кошмарный сон. Дикие зверства, пытки, убийства ни в чем не повинных людей — вот что принесли на лотошинскую землю дикари с «цивилизованного» Запада.

В селе Власово фашисты повесили пятерых колхозников, в д. Малеево расстреляли 3-х человек из семьи Белобородовых, в деревне Рождествено расстреляли семью Фёдоровых, в Лотошино повесили заведующую райздравотделом Т. Писковацкую, В. Клопова, В. Вакуева.

«Виселица стояла недалеко от главной дороги. Она состояла из двух прямых столбов вышиной, в 25 футов. В мирное время к этой планке были прикреплены кольца, здесь была детская площадка. Но я уже не видел колец. Вместо них планка была опоясана голой медной проволокой, с которой свисали шесть веревок с петлями. Петли были обвязаны куском проволоки.

Шесть раз немцы приводили на эту детскую площадку по одиночке жителей, ставили на доску, расположенную между двумя бочками, накидывали на шею петлю, затем из под ног выбивали бочки.

Такие операции производились на протяжении нескольких месяцев. Тела повешенных продолжали висеть на морозе, так что, когда вешали шестого, он видел рядом с собой тела пяти, ранее повешенных людей.

Женщина, которую повесили немцы, была Татьяна Писковацкая, 27-летняя, заведующая райздравотделом. Её муж находился в Красной Армии. Сына своего своевременно эвакуировала из прифронтовой полосы, когда к деревне приближались немцы.

Из под её ног выбили бочки, и женщина погибла.

По словам Фаины Ивашевой, немцы сказали деревенским жителям, что они могут брать всё, что хотят из вещей, принадлежавших повешенной, но никто ничего не взял.

Во время моего пребывания в России, я побывал во многих других деревнях, нигде не видел таких страданий, которые пришлось пережить населению Лотошинского района» - выдержка из книги американского корреспондента У.Керра «Русская армия».

Но гитлеровцы не могли чувствовать себя хозяе

вами. Сразу после прихода врага в лотошинских лесах начал действовать партизанский отряд под командованием И. С. Розова. В него вошли 116 человек, в основном коммунисты и комсомольцы. Отряд совершал операции по уничтожению немецких автомашин на дорогах Введенское - Микулино, Введенское - Мазлово, Шестаково - Клусово; партизаны вырезали провода вражеской связи, собирали разведывательные данные о расположении частей противника, их численности и сообщали эти сведения частям Красной Армии.

С риском для жизни многие жители сел и деревень района оказывали помощь партизанам, вели борьбу с оккупантами. Среди них семьи колхозников Голубевых из деревни Хвастово и П. Куликова из деревни Речки, учительницы Н. Родионова из деревни Рахново и Е. Смирнова из деревни Себудово.

Комсомолка Рая Рябова сумела вывести из захваченного немцами села Ошейкино группу красноармейцев к переправе через Ламу, чем спасла их от верной смерти.

За малейшее неподчинение, за каждое неосторожно брошенное слово фашисты жестоко расправлялись с жителями сел и деревень: расстреливали и вешали престарелых мужчин и подростков, женщин и детей, зачастую неделями не разрешая захоронить останки казненных в устрашение непокорному населению района. Но люди продолжали верить - недолог час расплаты врага за содеянные злодеяния.

5-6 декабря 1941г. Красная Армия начала грандиозное контрнаступление, погнав гитлеровские орды от стен Москвы на запад. 15 декабря объединенными усилиями частей 30-й армии под командованием генерал-майора Д.Д. Лелюшенко и 1-й Ударной армии под командованием генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова был освобожден Клин. Развивая наступление, части советских войск 16 декабря вошли в город Высоковск. В этот день 30-я армия решением Ставки Верховного Главнокомандования была передана в состав Калининского фронта.

Основную часть 30-й армии составляли части, сформированные осенью 1941 года на Урале. 363-я и 365-я стрелковые дивизии - в Свердловской (сейчас Екатеринбургская) области, 348-я стрелковая дивизия - в Чкаловской (ныне Оренбургской) области, 371-я стрелковая дивизия - в Челябинской области, 379-я стрелковая дивизия - в Молотовской (ныне Пермской) области, на Урале была сформирована и 82-я кавалерийская дивизия (не случайно на одной стороне пьедестала памятника воинам 30-й армии, установленного 6 мая 1995 года у деревни Хилово, начертано слово «Москва», а на другой - «Урал»).

Первым на территорию Лотошинского района вступил 5-й лыжный батальон 1-й Ударной армии, 17 декабря начавший бой за деревню Покровское (ныне этой деревни нет), что в четырех километрах восточнее деревни Бородино. В трехдневных упорных боях за первую лотошинскую деревню батальон потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести 96 человек.

Только при поддержке 29-й стрелковой бригады Покровское было освобождено утром 20 декабря. В последующие три дня части 1-й Ударной армии освободили Кузяево, Шубино, Власово, Ошейкино.

Воины 371-й стрелковой дивизии генерал-майора Ф. В. Чернышева 30-й армии к утру 20 декабря вышли на рубеж реки Лама. Противник, отступая, сжигал на своем пути все населенные пункты: Казарец, Клусово, Марково, Матюшкино, Боровки, Рахново, Степаньково, Грибановские хутора. В большом селе Егорье уцелело 2—3 дома. На западном берегу Лоби противник приступил к строительству оборонительных сооружений на участке населенных пунктов Ново-Костино - Кельи, Щеглятьево - Шестаково. Во втором эшелоне за 371-й стрелковой дивизией сосредоточивается 365-я стрелковая дивизия полковника М. А. Щукина. К исходу 21 декабря 1229-й полк 371-й стрелковой дивизии освободил Шестаково. Началось наступление на Палкино и Кельи.

Немецкое самоходное орудие переправилось на западный берег р. Лобь у восточной окраины д. Палкино, чтобы здесь остановить наступление советских войск.

Экипаж, пока возникло боевое затишье, покинул машину и ушел в ближайший дом, чтобы погреться и поесть. Вероятно, механик-водитель не поставил машину на тормоз и скорость, и она, находясь на крутом берегу, медленно двинулась вниз, подминая гусеницами снег, спустилась в речной омут. Лед не выдержал такой тяжести, и самоходка ушла под воду. Командир экипажа вытащил из дома механика-водителя и расстрелял его из пистолета. В 70-х годах самоходка несколькими тракторами была вытащена из реки, разрезана автогеном на части и сдана на металлолом...

Окопавшиеся на западном берегу Лоби гитлеровцы оказывали отчаянное сопротивление. Каждый населенный пункт отвоевывался у противника в тяжелых наступательных боях. Ночью 23 декабря 97-й полк 18-й кавалерийской дивизии генерал-майора П. С. Иванова совместно с батальоном 1255-го полка 379-й стрелковой дивизии овладел деревней Головино. Утром этого же дня 1170-й полк 348-й стрелковой дивизии полковника А. С. Люхтикова внезапной атакой освободил деревню Судниково, потеряв при этом 20 человек.

Немцы так быстро отступали, что не смогли вывезти своих раненых из этой деревне, и они их пристрелили. 6 солдат укрылись в церкви и спрятались там, среди снопов льна, но утром следующего дня были обнаружены бойцами второго эшелона 379-й стрелковой дивизии и взяты в плен.

Из-за стремительного бегства немцы не успели сжечь Судниково и Савостино.

Развивая удачную атаку, 348-я стрелковая дивизия преследовала отходящего противника в течение всего дня и освободила Савостино, Киево, Мазлово, Введенское.

В этот же день бойцы 1205-го полка 363-й стрелковой дивизии полковника К.В. Свиридова выбили гитлеровцев из самого северного населенного пункта Лотошинского района - села Микулино.

Не останавливались боевые действия 23 декабря и на берегах Лоби. Кавалеристы 70-го полка 24-й кавалерийской дивизии под командованием полковника А. Ф. Чудесова выбили фашистов из деревни Андрейково. Части 379-й стрелковой дивизии полковника В. А. Чистова, сменив 371-ю стрелковую дивизию, развернули наступление на деревню Палкино и к утру 24 декабря освободили ее.

Одновременно 1231-й полк 371-й стрелковой дивизии ворвался в село Кельи, являвшееся основным узлом сопротивления противника на берегах Лоби.

В этом бою высокое мужество проявил батальонный комиссар В. В. Седов. Он возглавил атаку, увлекая за собой бойцов.

Фашисты поджигали деревенские дома и яростно отстреливались.

Одна из очередей сразила комиссара. (Сейчас в селе Кельи на могиле В. В. Седова стоит гранитный обелиск.) При отступлении немцы заживо сожгли несколько раненых бойцов и командиров, захваченных в плен в ночных боях. Весть о зверствах фашистов быстро облетела все части дивизии. Бойцы и командиры поклялись беспощадно уничтожать захватчиков, не щадя своих жизней.

С утра 24 декабря стояла ясная, солнечная погода, был небольшой мороз. Немцы готовились отмечать рождественский праздник — уже стояли наряженные елки, на столах разложены присланные из Германии рождественские подарки. Но праздновать фашистам не удалось. В этот день войска 30-й армии, взломав оборону врага на реке Лобь, стремительно погнали его на запад. 97-й полк 18-й кавалерийской дивизии вышел противнику в тыл и завязал ожесточенный бой на шоссе Микулино - Лотошино.

Кавалеристы выбили гитлеровцев из Калистово, Хилово, Кудрино, Звягино и Татьянкино, захватив при этом богатые трофеи: 122 автомашины, пять танков, девять дальнобойных орудий, 22 мотоцикла, 12 минометов, два тягача, много стрелкового оружия и боеприпасов. С кавалеристами взаимодействовали воины 379-й стрелковой дивизии. И вновь фашисты при отступлении сжигали деревни и села, угоняя с собой часть населения. Откатившись на юго-запад, гитлеровцы спешно начали готовить укрепленный рубеж обороны в районе деревень Ошенево, Русилково, Чапаево. Под дулами автоматов они заставили угнанных жителей рыть окопы. На рубеже устанавливались многочисленные огневые точки, батареи полевых пушек и минометов.

Перед оборонительными сооружениями протягивались проволочные заграждения в несколько рядов. Больших успехов 24 декабря добились бойцы 348-й стрелковой дивизии. К исходу дня они освободили Курятниково, Шелгуново, Перекнязево, Сельменево, Ильинское, Вяхирева, Канищево, Могильцы, Раменье и Поляны, завязали бой за Афанасово. Штаб дивизии расположился в селе Вяхиреве. Некоторые части дивизии вышли на западную границу Лотошинского района. Фактически весь север Лотошинской земли к этому времени был очищен от оккупантов войсками 30-й армии.

В течение ночи и дня 25 декабря 24-я кавалерийская дивизия, ворвавшись в Калицино, вела тяжелый бой с противником, но бойцам удалось занять только отдельные дома на северной окраине села. Несмотря на поддержку 1255-го полка 379-й стрелковой дивизии, овладеть Калицино, мощным узлом обороны врага, не удалось: на Калицино пошли пять наших легких танков, но все они застряли в снегу. 24-я кавалерийская дивизия за этот день потеряла 15 человек убитыми и 65 ранеными.

Днем 25 декабря 35-я танковая бригада полковника В. Ф. Минаева при поддержке частей 379-й стрелковой и 18-й кавалерийской дивизий ворвалась в деревню Дьяково, освободила ее, вышла к границе с Калининской областью, но враг из деревни Озерецкое перешел при поддержке танков в контратаку.

Три часа шел упорный бой за каждый дом в Дьякове. К 9 мая 1996 года в Лотошинском краеведческом музее установлена диорама «Бой за Калицино и Дьяково 25 декабря 1941 г.», созданная художником В. Шишловым. У наших танков кончилось горючее. Врагу удалось подбить пять танков: три из них были отбуксированы в тыл, а два тяжелых «КВ» остались на поле боя. Командир одного «КВ» лейтенант И. А. Седун, несмотря на то, что танк не мог двигаться, не покинул боевую машину, продолжал вести огонь по врагу, громя его живую силу и технику. Израсходовав все боеприпасы, экипаж танка под покровом темноты прорвался к своим.

К исходу дня 1257-й полк 379-й стрелковой дивизии закрепился в восточной части Дьякова. Фронт на три недели надвое разрезал деревню. Попытки с той и другой стороны к полному захвату деревни были неудачными. Десятки мирных жителей, спрятавшихся в землянках на нейтральной полосе, страдали от голода и холода, гибли от пуль врага...

Попытки 371-й стрелковой дивизии освободить 25 декабря деревни Чапаево и Ошенево также были неудачными. Днем раньше 1233-й полк 371-й стрелковой дивизии, не получив поддержки 8-й танковой бригады, вынужден был оставить только что освобожденные Мармыли и Званово, при этом был убит командир батальона лейтенант Башко.

26 декабря мороз достиг 23 градусов. Дул сильный ветер, дороги стали труднопроходимыми для автотранспорта.

371-я стрелковая дивизия при поддержке 21-й танковой бригады, освободив Клетки, Рождество, Павловское, Федосово, повела наступление на Ново-Васильевское, Макарово, Ошенево и Чапаево. Все эти населенные пункты противник также сильно укрепил оборонительными сооружениями. Несколько дней вели предельно ожесточенные бои воины 348-й стрелковой дивизии за Афанасово, Петровское и Ново-Кобелево.

Под деревней Ново-Кобелево свой подвиг совершил младший лейтенант Николай Степанович Шевляков – командир взвода 1174 стрелкового полка 348 стрелковой дивизии, который повёл своих бойцов утром 25 декабря 1941 г. от Лотошинской деревни Поляны к тверской деревушке Ново-Кобелево. Вот краткое конкретное изложение личного подвига героя, выписанное из наградного листа:

«Товарищ Шевляков Н.С. с начала вступления подразделения в бой с 7 декабря 1941 года проявил мужество, смелость и храбрость в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Своим личным примером увлекал бойцов своего взвода в бой, проявляя при этом храбрость и бесстрашие. 25.12.41 года в боях за сильно укрепленное село Ново-Кобелево огневые точки противника не давали возможности занять село, особенно пулеметный огонь из ДЗОТа. Незаметно подполз к врагу, товарищ Шевляков ухватился за дуло пулемета, но пулемет противника продолжал действовать, тогда для того, чтобы выполнить боевую задачу, дать возможность подразделению занять деревню, товарищ Шевляков своим телом закрыл амбразуру ДЗОТа, будучи при этом убит.

Огневая точка перестала действовать, и его взвод вошел в Ново-Кобелево.»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 г. Н.С. Шевлякову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Войска 348-й дивизии захватили в качестве трофеев 60 автомашин, 12 орудий, шесть минометов, две противотанковые пушки, много стрелкового оружия и боеприпасов, ротную канцелярию 459-го пехотного полка.

Герои-земляки

Как только началась война, тысячи лотошинцев были призваны в армию, многие ушли добровольцами и храбро сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны.

В 1918 году в деревне Борки родился Николай Степанович Котлов. После окончания семилетней школы в деревне Власове он устраивается на работу в Москве. Здесь сбылась его давняя мечта — стать летчиком. Окончив аэроклуб, Николай Котлов поступает в Борисоглебскую авиационную школу и успешно заканчивает ее в 1940 году.

Война застала его на одном из аэродромов 43-го истребительного авиационного полка Юго-Западного фронта. На своей «Чайке» (истребитель И-153) он защищает небо над Киевом, уничтожает вражеские переправы на реке Десне, в групповых боях сбивает три вражеских самолета. В первые месяцы войны он уже совершает 104 боевых вылета, в том числе 32 вылета на самое опасное задание — на штурмовку наземных войск противника, каждый раз прорываясь через лавины заградительного зенитного огня. Командование награждает отважного сокола орденом Красного Знамени.

В феврале 1942 года во время взлета на И-16 Н. С. Котлов потерпел катастрофу, получив сложный перелом правого бедра и многочисленные ожоги. Более полугода провел Николай на госпитальных койках. Осенью 1942 года Котлов приехал в родную деревню. Он сильно хромал, мог ходить только с палкой — нога стала короче. Война огненным смерчем прошлась по родным местам. Из 30 домов в Борках осталось только семь. К счастью, уцелел родной дом. Казалось бы, теперь можно и отдохнуть, ведь с таким ранением на фронт не брали, а о самолете нечего было и мечтать. Но душа страдала — так много зла сотворили фашисты на родной земле. Ненависть к врагу была так сильна, что Николай уехал на фронт. Котлов прибыл в 581-й истребительный авиационный полк, когда тот вел бои под Сталинградом. Командиром полка был Герой Советского Союза В. И. Шишкин, боевой друг по 43-му истребительному авиационному полку. Шишкин доверил Николаю Котлову Як-1, а техники приспособили для летчика удлиненную педаль, так что хромота при полетах не была помехой. Котлов стал обучать молодых пилотов, передавая им свой боевой опыт.

2 июня 1943 года заместитель командира эскадрильи 55-го гвардейского истребительного авиационного полка старший лейтенант Котлов в паре с младшим лейтенантом Грачевым отражал массированный налет фашистских бомбардировщиков на Курск, через который шли военные грузы советским войскам, готовящимся к сражению на Курской дуге. Сотни бомбардировщиков противника в сопровождении большого количества истребителей непрерывно атаковали важный железнодорожный узел города. Вот что написала газета «Правда» 19 июня 1943 года в статье «Богатырский подвиг». Статья была передана в редакцию газеты непосредственно из действующей армии по телеграфу - она наиболее точно отражает подвиг краснозвездного аса. «Вражеские бомбардировщики шли двумя группами с разных направлений. Прямо с хода, со стороны солнца, самолеты Як-1 атаковали врага. На стороне немцев было численное превосходство, на нашей — внезапность и преимущество в высоте. Советские летчики отсекли основную группу немецких истребителей от «юнкерсов» и связали их боем. Основные же силы наших истребителей направили свой удар по фашистским бомбардировщикам.

В разгар боя старший лейтенант Котлов заметил, что с другой стороны к городу пробивается еще одна группа бомбардировщиков. Выше их шли истребители «фокке-вульф» и «мессершмитты». Не раздумывая, Котлов вместе со своим ведомым младшим лейтенантом Грачевым бросился в гущу вражеских бомбардировщиков. Внизу, под крылом его самолета, лежал город. Тысячи жителей, так же как и бойцы наземных войск, с волнением наблюдали этот неравный бой. Словно огненным мечом, трассами снарядов и пуль рассекал Котлов строй «юнкерсов» и «хейнкелей». Вот на землю упал первый бомбардировщик. Десять немецких истребителей сверху, сзади и снизу набросились на Котлова. Ведомый, защищавший своего командира, был сбит. В эти секунды от руки Котлова на землю полетели горящими два «мессершмитта».

Отважный гвардеец, оставшись один, не прекращал атаки, упорно пробивался к бомбардировщикам. Увернувшись от огня четверки немецких истребителей, Котлов взмыл вверх и камнем бросился в гущу «хейнкелей». Еще один вражеский самолет рухнул вниз. Гвардеец оказался в кольце, но продолжал биться. Вражеский снаряд оторвал ему выше колена правую ногу. Напрягая все силы, Котлов прицелился и сбил еще один истребитель. Самолет Котлова горел. Последним усилием воли пилот выбросился с парашютом. Смертельно раненого героя подобрали на земле наши пехотинцы. Потеряв ногу, он истекал кровью, две пули прошли навылет через его грудь. Через несколько минут он умер на руках товарищей».

Похоронили Н. С. Котлова в деревне Верхние Холчи со всеми воинскими почестями. В момент похорон летчики авиационного полка, в котором служил Котлов, выполняли в воздухе фигуры высшего пилотажа и салютовали огнем пушек и пулеметов. Затем с аэродрома взлетел сам командир полка Герой Советского Союза майор Василий Шишкин, свечой ушел он на высоту, вращая самолет. Командир делал виражи до тех пор, пока тело его боевого товарища не опустили в могилу.

Сразу же после гибели Н. С. Котлова командир 55-го гвардейского истребительного авиаполка В. И. Шишкин представил его посмертно к званию Героя Советского Союза, но командование 1-й гвардейской Сталинградской истребительной авиационной дивизии и 16-й воздушной армии внесло предложение о награждении летчика орденом Отечественной войны 1-й степени. 25 мая 1952 года останки Н. С. Котлова были перезахоронены в сквере павших героев города Фатеж Курской области.

С 1933 г. по 1935 г. А.И. Фокин проходил службу в Красной армии. После службы А.И. Фокин поступил работать на московский авиационный завод, и в мае 1942 года, уже тридцатилетним, стал курсантом Московского военного училища имени Верховного Совета РСФСР. Здесь он был принят в члены ВКП(б). А еще через несколько месяцев, с отличием окончив училище, А. И. Фокин в звании лейтенанта прибыл на фронт в 57-ю гвардейскую стрелковую дивизию, прославившуюся в 1942 году в дни великой Сталинградской битвы.

На небольшом плацдарме за Северским Донцом, у города Изюм, принял свой первый бой командир взвода противотанковых ружей лейтенант Фокин. В один из теплых майских дней 1943 года на позицию шести бронебойщиков враг бросил десять танков с пехотой. Подпустив танки метров на двести, бронебойщики открыли огонь. Замер один танк, вспыхнул другой, еще три машины уничтожили соседи-артиллеристы. Остальные танки повернули назад.

Не прошло и часа, как фашисты начали новую контратаку. И опять советские воины, в их числе и бронебойщики лейтенанта Фокина, метким огнем повернули врага вспять. По нескольку атак в день отбивали гвардейцы. Измотав противника в активных оборонительных боях, подразделения 172-го гвардейского стрелкового полка, в который входил и взвод бронебойщиков Фокина, сами атаковали позиции врага. Сокрушая его оборону, советские воины отвлекли на себя значительные силы гитлеровцев от Курской дуги, где в это время германское командование затеяло новое наступление. Ожесточенные бои на Северском Донце продолжались все лето 1943 года.

23 сентября в ожесточенных боях с контратакующими фашистами южнее Днепропетровска, в деревне Алексеевка, лейтенант Фокин был ранен осколком снаряда в правую ногу. Вернувшись через три недели из медсанбата, он был назначен командиром стрелковой роты.

Много подвигов совершили бойцы роты Фокина в 1944 году. Неоднократно автоматчики во главе со своим командиром проникали в глубокий тыл противника, сея панику в рядах фашистов и обращая их в бегство, и всякий раз в таких случаях полк без лишних потерь взламывал оборону врага и стремительным броском продвигался вперед на десятки километров.

30 июля 1944 года 8-я гвардейская армия под командованием генерала В. И. Чуйкова вышла к берегам Вислы. Перед ротой автоматчиков А.И. Фокина была поставлена задача - первой преодолеть эту реку и обеспечить переправу полка. Незадолго до рассвета бойцы вместе со своим командиром вплавь перебрались на западный берег реки и бесшумно скользнули в траншею и блиндажи гитлеровцев. В ход шли только кинжалы. Траншея на гребне высокой дамбы вдоль берега Вислы была взята без единого выстрела, немцы лишились возможности контролировать реку. Задача была успешно выполнена, но Фокин принимает решение захватить вторую траншею в глубине поймы Вислы. И вновь появление автоматчиков Фокина оказалось для гитлеровцев полной неожиданностью, вновь враг был разбит. Не теряя времени, рота двинулась к третьей траншее: здесь в ход пошли автоматы и гранаты. Зная, что враг всегда пристреливал свои траншеи на случай прорыва обороны, Фокин выводит своих бойцов из третьей траншеи и приказывает им двигаться вперед. Бойцы заняли оборону в кустах вдоль дороги, по которой ожидали гитлеровцев. Когда сверили личный состав роты, то оказалось, что в ночном бою рота не потеряла ни одного бойца, не было даже раненых. И вот на дороге из Магнушева появилась колонна автомашин с пехотой противника.

Бойцы рассредоточились цепью вдоль дороги, действовали они четко и слаженно: гранатами были подорваны первая и замыкающая машины колонны. Затем бойцы встали в рост и огнем своих автоматов косили ошеломленных гитлеровцев. Около батальона солдат и офицеров было уничтожено в считанные минуты.

Весь день 1 августа рота Фокина держала оборону занятого плацдарма, а утром следующего дня ее бойцы в авангарде дивизии повели наступление на город Магнушев. К исходу 2 августа части дивизии овладели этим городом - ключевой позицией гитлеровцев. Именно с Магнушевского плацдарма в январе 1945 года войска 1-го Белорусского фронта начали свой рывок на Берлин.

За мужество и героизм при форсировании Вислы и удержание плацдарма на ее западном берегу Александр Иванович Фокин был представлен к званию Героя Советского Союза. В этом бою командир роты был дважды ранен.

В победном сорок пятом на груди А. И. Фокина сияли два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Александра Невского и пять медалей.

На улицах Берлина, на подступах к рейхстагу он командовал стрелковым батальоном. Золотую Звезду Героя отважному лотошинцу вручили в Кремле 8 августа 1945 года.

От родного порога в своем селе Шестаково, что на берегу Лоби, начался фронт для Василия Смирнова. После освобождения Шестакова от врага в декабре 1941 г. нашего земляка зачислили 46-й полк 18-й кавалерийской дивизии. Несколько дней кавалеристы вели тяжелейшие бои под Дьяковом и Калицином. Здесь был смертельно ранен комиссар полка, а в деревне Звягино получили ранения от разрыва немецкой мины шестаковцы Иван Федотов и Иван Русаков.

Вскоре дивизию перебросили под Вязьму, где в апреле 1942 года Василий Смирнов получил ранение. После госпиталя Смирнов назначается командиром взвода противотанковых ружей 357-й стрелковой дивизии. Во время одного из боев под Великими Луками, от взвода бронебойщиков остались в живых сам командир и несколько бойцов. Полковым разведчикам приглянулась богатырская фигура лотошинца, и они взяли его однажды в поход во вражеский тыл за «языком». Смирнов оправдал надежды разведчиков — под сильным пулеметным огнем противника он приволок гитлеровского «языка» в штаб полка, за что был представлен к медали «За отвагу».

Через несколько дней в наступательных боях Василий Смирнов вновь получает ранение от разрыва мины. На этот раз ранение в ногу пришлось залечивать десять месяцев.

В августе 1944 года под латвийским городом Резекне немецкий пулеметчик-смертник прошил его во время атаки пулеметной очередью, пуля сломала ему два ребра. Уже через две недели боец снова идет в бой. А через месяц новое ранение — в кисть правой руки. Но Смирнов не унывает - ведь он левша! Последние ранения Василий получает на границе с Германией. Осколок мины, пробив солдатский котелок, вонзился в лопатку, другой - застрял в ноге.

В составе 3-й Ударной армии Василий участвовал во взятии Берлина. 2 мая 1945 года командир отделения сержант В. А. Смирнов за героизм в боях с фашистскими захватчиками был представлен приказом по 171-й стрелковой Идрицко-Берлинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии к ордену Красной Звезды. Три с половиной года шагал с боями Василий Смирнов от берегов родной реки Лоби до немецкой реки Эльбы, немало крови пролил он на полях сражений, приближая великий День Победы. Последняя награда нашла его через 34 года после войны.

Ратные подвиги лотошинца А. М. Лисовского отмечены двумя орденами Славы, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За отвагу» и другими наградами. До стен рейхстага дошел А. М. Муравьев, уроженец села Кельи.

Двумя орденами Красного Знамени, многими другими орденами и медалями награжден летчик М.И. Мусатов. Четырьмя медалями «За отвагу» награжден основатель Лотошинского краеведческого музея Д.А. Снегирев. Гордятся лотошинцы подвигами своего земляка танкиста Владимира Рафаева, погибшего в 1944 году при освобождении Севастополя (посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени).

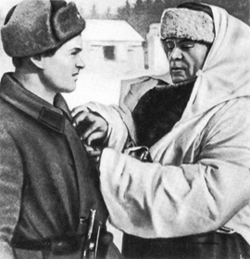

В январе 1942 года две юные девушки-комсомолки Аня Самойлова и Валя Быкова, жительницы села Кельи, вызвались выполнить задание одной из частей Красной Армии по сбору разведывательных данных в немецком тылу на территории своего Лотошинского района.

В селе Марково, где располагался штаб немецкой части, девушек схватили фашисты. Целый день оккупанты истязали комсомолок: кололи их штыками и кинжалами, разрезали кисти рук между пальцами, одной из них выкололи глаза. Ничего не добившись от разведчиц, гитлеровцы расстреляли юных патриоток.

Подруги

Памяти В.Быковой и А. Самойловой посвящается. За окном бесилась злая вьюга

Дверь хозяин робко отворил.

Перед ним стояли две подруги

На разведку посланные в тыл.

Девушки не верили в ошибку,

Не могли понять, прося ночлег,

Что пред ними распахнул калитку

Родину предавший человек.

А когда под утро догадались,

Кто их в избу ночевать пустил.

Мы к родным в деревню пробирались,

Девушки сказали, - отпусти.

Староста же был неумолимый

На рассвете в штаб подруг отвел.

Но молчали Нюра с Валентиной

Девушки из Подмосковных сел.

Час допроса страшен был и долог

Кто послал, пытали их враги.

Но сломить упорство комсомолок

Никакие пытки не могли.

Ранним утром немцы их казнили

Оборвав горячий сердца стук.

Мы сейчас приходим к их могиле

Поклониться стойкости подруг.

На могиле обелиск поставлен,

Буйная сирень весной цветет

Подвига немеркнущая слава

У народа в памяти живет.

Под мраком тайны...

Родился в 1915 г. в деревне Федосово Лотошинского района. Окончил 1-ю авиашколу пилотов. В 1939 г. в качестве летчика - истребителя лейтенант Белов принял участие в войне с Финляндией. За умелые действия по штурмовке позиций противника 5 февраля 1940 г. И.М. Белову было присвоено звание Героя Советского Союза. Трагедия 1941 года покроет мглой судьбу Ивана Белова. По данным Центрального Архива Министерства Обороны СССР известно, что 7 сентября 1941 г. старший лейтенант И.М. Белов погиб при бомбардировке немецкой авиацией нашего аэродрома у г. Карачев Брянской области.

Областной военкомат и власти г. Карачева сообщили, что по имеющимся у них данным среди погибших на их территории имя Героя Советского Союза Белова И.М. не значится. Работники Центрального Архива Министерства Обороны в г. Подольске неоднократно пытались найти следы участия Героя Советского Союза И.М. Белова в Великой Отечественной войне. Тщетно. До сих пор неизвестно, в какой воинской части и как сражался летчик с Золотой Звездой на груди, не известна сегодня и могила нашего земляка...

Сразу после освобождения района от немецко-фашистских захватчиков лотошинцы приступили к возрождению разрушенного воиной хозяйства. Потрясающую картину опустошения и разорения представляла лотошинская земля. На месте многих деревень - черные остовы обгоревших труб.

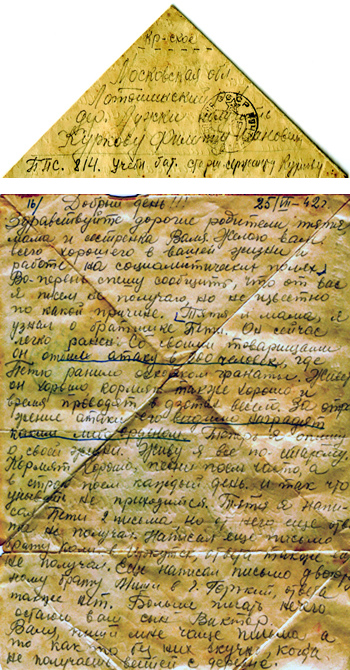

Так как Лотошино было полностю уничтожено фашистами районные учереждения разместились в больших домах соседних деревень Турово и Новошино. Через месяц после освобождения состоялось заседание исполкома Лотошинского районного совета депутатов трудящихся,на котором была принята программа возрождения нашего района. Лотошинцы приступили к возрождению разрушенного хозяйства района.

В Лотошино было начато восстановление обгоревших коробок кирпичных зданий, строительство новых деревянных домов. В отремонтированном помещении школы-семилетки была открыта районная больница. Большим уважением у населения пользовались врачи П.А. Новодержкин и З.И. Мельниченко.

Удалось приспособить некоторые помещения под баню, пекарню, открыть торговые палатки, магазин, мастерские бытового обслуживания. В 1943 году начал работать спиртзавод. Его продукция шла на фронт, в госпитали. Начал отправлять на фронт свои изделия — кожаную обувь, подсумки для патронов, конскую сбрую и упряжь — Марковский кожевенный завод.

Весной 1943 года труженики села сумели обработать и засеять почти половину довоенных посевных площадей. К 1945 году они засеяли уже 80 процентов и восстановили около половины поголовья общественного стада крупного рогатого скота. Это был большой успех. Не следует забывать, что тракторов в военную пору почти не было, не хватало лошадей. Пахать приходилось зачастую на коровах, нередко в плуг впрягались и женщины. Многие поля приходилось вскапывать лопатами при дневной норме по 10 соток на человека. Семенное зерно колхозникам приходилось носить на себе в мешках (по 10 - 20 кг.)за многие километры — со станций Волоколамск и Шаховская.

Жители сожженных деревень ютились в землянках, блиндажах, сараях, не хватало одежды, обуви, продовольствия. Но лотошинцы напрягали все свои силы, чтобы вырастить и отправить Родине лишний центнер хлеба. С огромными трудностями велась заготовка леса для нужд фронта.

Русской женщине

За все ты бралася без страха,

И, как в поговорке какой,

Была ты и пряхой и ткахой,

Умела-иглой и пилой

Рубила, возила, копала,-

Да разве же все перечтешь?

А в письмах на фронт уверяла,

Что будто б отлично живешь.

Бойцы твои письма читали,

И там, на переднем краю,

Они хорошо понимали

Святую неправду твою.

И воин идущий на битву

И встретить готовый ее,

Как клятву шептал, как молитву,

Далекое имя твое...

Михаил Исаковский

В 1943 - 1945 годах большую помощь Лотошинскому району оказал Куйбышевский район Москвы. Шефствующие предприятия прислали строительные бригады, оказали помощь стройматериалами, оборудованием, транспортом. За два года москвичи построили в Лотошине, деревнях и селах района 104 жилых дома. Выделены они были в первую очередь для семей фронтовиков и погибших воинов.

Шефами была восстановлена в поселке школа-десятилетка, электростанция, аптека, оказана помощь в восстановлении и оборудовании больницы, почти полностью отстроено заново село Микулино.

В 1942 году район получил три десятка тракторов, немного другой техники. Из эвакуации была возвращена часть уцелевшего колхозного скота.

После окончания войны восстановление разрушенного хозяйства района пошло более быстрыми темпами. Стали возвращаться с фронта демобилизованные воины, возросла помощь государства пострадавшим в период войны районам. Перемены к лучшему обозначились буквально на всех участках: в сельском хозяйстве, промышленности, бытовом обслуживании населения, в области здравоохранения и культуры. Наладил производство кровельной щепы (дранки) Лотошинский леспромхоз. Возобновилась добыча торфа на Кузяевском торфопредприятии.Возглавил нелегкую работу по восстановлению хозяйства Лотошинского района. В 1954 году начал работать восстановленный льнозавод, несколько позднее - кирпичный. По 80 тонн молока в сутки принимал и перерабатывал Лотошинский молокозавод. Вышел на довоенный уровень производства спиртзавод. Было начато строительство восьмилетней школы, здания Госбанка, гостиницы. Быстро рос и развивался больничный городок — поликлиника, инфекционное, хирургическое и терапевтическое отделения. Дорожные строители заново восстановили дорогу Лотошино — Волоколамск. Возобновилось автобусное движение.

В 1951 году Лотошино стало именоваться рабочим поселком, а к 1959 году население райцентра достигло довоенного уровня - 3,6 тыс. человек. Быстрыми темпами шло строительство жилых домов и общественных зданий в селах и деревнях района. В 1954 - 1956 годах была выполнена большая работа по сплошной радиофикации района, в эти же годы все колхозы получили телефонную связь. Постепенно набирала силу, крепла экономика хозяйства, росла урожайность полей и продуктивность животноводства. В эти годы многие колхозы и полеводческие бригады добивались выдающихся по тем временам результатов в выращивании зерновых, льна, картофеля.

В 1957 - 1958 годах МТС были преобразованы в РТС и началась продажа техники колхозам. За 1955 - 1959 годы провели массовую электрификацию района. В предвоенном 1940 году в районе насчитывалось 104 трактора, в 1965-м - 272, в 1980-м уже 614 тракторов и 96 зерноуборочных комбайнов.

Механизация значительно облегчила труд животноводов. Электродойка, молокопроводы, автопоение, механическое удаление навоза, кормораздача, тепловой обо грев помещений, кормоцеха — все это стало обычным делом на животноводческих фермах. В 1976 - 1980 годах валовой надой молока в районе превысил 30 тыс. тонн в год. Если в 1965 году средняя урожайность зерновых в районе составила 11,1 центнера с гектара, то с 1971 по 1975 год среднегодовая урожайность зерновых в районе достигла 20,6 центнера с гектара.

В 60 - 80-е годы в стране бурно шло строительство промышленных предприятий, жилья, объектов культурного и бытового назначения. Разрабатывались и воплощались в жизнь пятилетние планы развития народного хозяйства. Огромные государственные сре дства были выделены нашему маленькому району.

Неузнаваемо преобразился райцентр, он приобрел вид благоустроенного поселка городского типа.Булыжную мостовую и «торцовку» сменил асфальт. Выросли здания Дома культуры, райкома КПСС, исполкома райсовета, одно за другим возводились многоквартирные жилые корпуса.

Основное строительство в районе вели высокомеханизированые организации «ПМК 198» и МПМК.Вошли в строй новые магазины, ресторан, автовокзал, средняя школа на 1176 мест, здания районной сберкассы, милиции.

Большую работу по организации выполнения грандиозных работ по развитию Лотошинского района проводил районный комитет партии под руководством Беляева Евгения Александровича, Евстафьева Сергея Александровича и Смышляева Виктора Ивановича.

Большое строительство велось не только в райцентре но и на переферии. Отстраивались и благоустраивались центральные усадьбы совхозов и колхозов, вступали в строй новые хозяйственные и жилые объекты. Задачи по решению многочисленных проблем выполнял исполком Лотошинского районного совета депутатов трудящихся.

Лотошинский райисполком возглавляли: Аксенов Н.И. (1961 - 1962 годы), Булкин П.А. (1965 -1973 годы), Смышляев В.И. (1973 - 1975 годы), Туманов В.П. (1975 - 1981 годы), Добряков И.И. (1981 - 1991 годы).

В 70 - 80 годы заметно возрасло благосостояние района. Если в 1971 году в личном пользовании жителей района было всегом 40 легковых автомобилей, то в 1981 году их стало более 400. С 1971 года началась газофикация района. В 1980 годы были построены так необходимые населению: узел связи, райбольница, библиотека с аптекой и кинотеатр.

Большим уважением в районе пользовалась В.А. Троицкая, которая многие годы возглавляла отдел пропаганды и агитации Лотошинского райкома партии. Будучи председателем Лотошинского поселкового совета народных депутатов (1978 - 1985 годы), Валентина Андреевна старалась не жалея сил и времени решать ежедневно возникаюшие проблемы нашего поселка. Не случайно,в 1980 году поселок Лотошино по благоустройству занял первое место в области. В июне 2004 года В.А. Троицкой было присвоено звание «Почетный житель Лотошинского района».

Большие успехи были достигнуты в системе народного образования. Действовали 4 средних, 4 восьмилетних и 12 начальных школ, одна очно - заочная школа рабочей молодежи, в которых работали 157 учителей.

Виктор Михайлович Лашкевич, ветеран Великой Отечественной войны, преподавал рисование,историю в Калицинской средней школе, был директором школы рабочей молодежи. Внес большой вклад в изучение истории родного края. В районной газете он написал много очерков о подвигах в годы войны, совершенных нашими земляками - лотошинцами.

Тысячи жителей нашего района любят читать свою местную газету «Сельская Новь» (ранее выходившую под названием «За ленинизм»).

Анатолий Павлович почти 40 лет отдал работе в нашей районной газете, которая многие годы рассказывала своим читателям о лучших людях района, публиковала отчерки о истории родного края, сообщала последнии новости.

Лотошинцы знают А.П. Иванова как замечательного поэта, написавшего немало стихотворений о родном лотошинском крае.

В апреле 2002 года Иванову Анатолию Павловичу было присвоено звание «Почетный житель Лотошинского района».

История лотошинской земли достоверно отображена в материалах районного краеведческого музея, открытого в 1968 году.

Дмитрий Антонович Снегирев, ветеран Великой Отечественной войны, многие годы отдававший силы созданию и развитию краеведческого музея, в котором наглядно размещены экспонаты о жизни и быте старших поколений. Большое место в музее отводилось разделу о Великой Отечественной войне, где рассказывалось о жертвах, понесенных лотошинцами в годы оккупации, о героях - земляках, о освободителях нашего района.Тысячи советских воинов погибли в боях на лотошинской земле. Прах их покоится в 44 воинских за хоронениях. В годы войны лотошинским райвоенкоматом было призвано свыше 4,6 тыс. человек. Домой не вернулось около 2,9 тыс. воинов.

В честь павших героев-земляков, в честь советских воинов, сложивших свои жизни на лотошинской земле, сооружены многие десятки величественных памятников и обелисков, на которых увековечены имена тех, кем гордится, кого помнит, о ком скорбит лотошинская земля.

Символом этой памяти стал памятник воинам 30 - й армии генерала Д.Д. Лелюшенко, открытый у д. Хилово 6 мая 1995 года - накануне 50 - й годовщины Великой Победы нашего народа.

Именно через Хилово шли на запад, к Калицину и Дьякову дисятки грозных машин 8; 21 и 35 танковых бригад, сотни и сотни воинов уральских дивизий. Не все они уцелели в жестоких боях у этих двух лотошинских деревень...

Сюда приходят и приносят цветы молодожены, убеленные сединой ветераны войны, ребята поискового отряда «Отечество», учащиеся многих школ района.

Частыми гостями нашего района стали ветераны частей, освобождавших лотошинскую землю от врага. Ежегодно приезжают на могилы своих боевых товарищей ветераны-моряки 1-й Ударной армии.

40 лет ведет кропотливую изыскательскую работу по изучению трагических военных событий на лотошинской земле Валерий Анатольевич Ананьев. По материалам Центрального архива Министерства обороны СССР он установил более тысячи имен советских воинов, погибших на территории Лотошинского района. К этому благородному делу Валерий Анатольевич привлек учеников своей школы, организовав поисковый отряд. Ребята ведут поиск не захороненных останков бойцов, устанавливают их имена, насыпают могильные холмы на местах разысканных захоронений.

В. А. Ананьев поднял из небытия десятки имен своих земляков, замученных фашистами в дни оккупации района. В многочисленных очерках, опубликованных в районной газете, он рассказал о неизвестных прежде подвигах лотошинцев.

По инициативе В.А. Ананьева сооружен памятник воинам 30-й армии у перекрестка дорог около деревни Хилово.

Под д.Званово, Теребетово, Малеево, и Круглово сражались воины 62-й морской стрелковой бригады, сформированной из моряков - добровольцев Тихоокеанского флота осенью 1941 года. В боях за эти деревни смертью героев пали сотни освободителей лотошинской земли.

Ежегодно, весной в д. Званово на могилу моряков приезжает делегация Дальневосточного землячества во главе с Д.И. Карабановым, отдавая долг памяти героям - тихоокеанцам.

Буйные ветры времени давно разнесли по лесам и полям пепел сожженных лотошинских сел и деревень. Не все деревни сумели возродиться, ведь их сыновья и дочери остались спать вечным сном на многочисленных полях сражений. Это их памяти посвящено стихотворение Т. М. Шелудяковой, бывшей жительницы села Калицино:

...Я знаю поле в Подмосковье,

Там на холме цветы лежат,

И каждый метр пропитан кровью —

Из ран земли, из ран солдат...

Там, где когда-то шли кровопролитные бои, сейчас колосятся нивы одного из крупнейших хозяйств России - совхоза им. Кирова.

В сложный период жизни совхоза к его руководству в 1987 г. пришел молодой и энергичный руководитель В.Н. Легезин, который невзирая на все трудности сумел сплотить коллектив, вселил уверенность в людей, в правильность экономических преобразований в совхозе.

Лотошинский район по праву считается одним из самых экологически чистых и красивых мест северо-запада Подмосковья. Здесь в первозданном виде сохранились леса и озера, малые реки и заповедники. Охота, рыбалка, дары леса, чистый, целебный воздух – главное богатство района. Корни Лотошинской земли уходят в далекое прошлое, во времена образования Московского и Тверского княжеств. Географическое расположение на границе двух областей еще с тех далеких времен определило самобытный облик территории. И по сей день Лотошинский район, являясь неотъемлемой частью Подмосковья, сохраняет и постоянно развивает экономические и культурные связи с соседней Тверской областью.

Территория муниципального образования объединяет 124 населённых пункта, где проживают 18,5 тысяч человек. Район включает три поселения: городское поселение Лотошино, сельские поселения Микулинское и Ошейкинское. Площадь района 97,5 тыс. кв. км. Площадь земель сельскохозяйственного пользования составляет 53,5 тыс. га, лесные угодья занимают 40,1 тыс. га.

Не смотря на то, что в настоящее время район входит в разряд дотационных, у него есть все предпосылки для развития собственного потенциала. Именно на это в первую очередь направлены усилия сегодняшнего руководства района. Экономические показатели говорят о реальности этих планов. Уменьшилась кредиторская задолженность бюджетных учреждений, ликвидирована задолженность по заработной плате в муниципальных учреждениях и предприятиях, возросла средняя заработная плата, выросли вклады населения в финансово-банковских структурах.

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования впервые достиг 1 млрд. 2 млн. рублей. Собственные доходы района возросли на 22,4%. Район научился эффективно распоряжаться муниципальным имуществом и доходы от его использования увеличились в 1,6 раза. Расходная часть бюджета возросла против 2006 г. на 200 с лишним млн. рублей. Благодаря этому, только на образование расходы бюджета увеличились почти в полтора раза, составив 175 млн. руб. Плата за содержание детей в детских садах самая низкая в Московской области и составляет 200 рублей в месяц. В целом все социально-значимые отрасли в районе финансируются не ниже, чем в среднем по области, а по некоторым позициям этот уровень несколько выше.

В районе не боятся браться за трудные, даже в целом для страны, задачи. Еще в 2001г. была разработана и начата программа «Реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства». Именно тогда сектор благоустройства был выделен в отдельную самостоятельную структуру, что оказалось правильным решением. В деле благоустройства территории района за эти годы был проделан огромный объем работ. В корне изменился внешний облик поселка и деревень района. Первостепенные усилия были направлены на освещение улиц сельских населенных пунктов, наведение порядка в дворовых территориях. Каждую весну производится массовая высадка цветочной рассады и зеленых декоративных насаждений. Успешно используются современные малые архитектурные формы в благоустройстве дворов жилых домов и территорий, прилегающих к объектам культурного и административного назначения.

Ежегодно выполняются запланированные объемы по ремонту жилищного фонда, кровель многоквартирных домов, инженерных коммуникаций. И все же, говорить о выполнении программы модернизации ЖКХ в том виде, как она задумывалась, пока не приходится. Руководство района видит в этом свою первостепенную задачу, считая делом чести довести начатое до конца.

В структуре экономики Лотошинского района преобладает аграрный сектор.

Основная специализация хозяйств - производство молока. В 2007 году валовой надой молока в целом по району составил 29012 тонн. Примерно столько производилось в 1996-1997 гг., когда поголовье коров было почти вдвое больше.

За последние десять лет ежегодный прирост продуктивности молочного скота в районе составлял в среднем 300 кг. В 2007 г. надой молока от коровы в целом по району достиг 5619 кг.